「て形」の意味・用法(その1)

「て形」の本質とは?

(1)浅草に新しい駅ビルができた。

(2)そのビルの一階は

・・・・・・いつも観光客でにぎわっている。

ーーー(1)と(2)の文をつなげますーーー

(1)+(2)⇒

・・・浅草には新しいビルができて、

・・・・そのビルの一階は

・・・・いつも観光客でにぎわっている。

上記のように

●「て形」は二つの文をつなげ、

・・一つの文にまとめるときに使います。

●「て形」は文と文をつなげる、

・・一番やさしい形と言えます。

以下の例文のように、

動詞、イ形容詞、ナ形容詞、名詞は

「て形」を使って、前文と後文をつなげることができます。

動詞 → 傘を持って、出かけます。

イ形 → この子犬は小さくて、かわいらしい。

ナ形 → iPhone は お年寄りには機能が複雑で、使いにくい。

名詞 → トムさんは今、子供が病気で、とても忙しい。

「て形」の基本的な働きとその意味解釈

「て形」の基本的な働き

「て形」の基本的な働きは

「単文と単文をつなぎ、複分を作る」ことです。

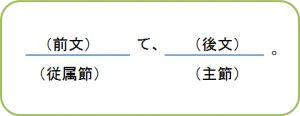

前の文を従属節、後の文を主節と言います。

日本語は 文、最後の述語が一番大切です。

そこで、後件の文を主節と言います。

では、前件の文をどうして従属節と言うのでしょうか。

次の例文を見てください。

(例1)浅草へ行って、友達に会います。

(例2)浅草へ行って、友達に会いました。

(例1)はこれからのこと。(⇒会います)

(例2)は過去のことです。(⇒会いました)

しかし、

前件の「行って」は(例1)でも、(例2)でも同形です。

前件の「行って」には、現在、過去の意味はないのです。

前件の「行って」には、現在も過去もないのですが、

(例1)では、主節の述語が現在形(会います)なので、

「行って」が現在形の意味になります。

(例2)では、主節の述語が過去形(会いました)なので、

「行って」が過去の意味となります。

つまり、

前件の「行って」は、主節の述語に支配されているのです。

前件の「行って」は、主節の述語に従属していると言えます。

そこで、

「行って」のある前件を、従属節と言います。

「て形」の意味解釈

(例1)これは高くて買えません。

(例2)これは高いので、私には買えません。

(例1)を見てください。

「高い」のて形「高くて」までを考えます。

ここまでだけでは、

その文がどんな意味をもつのかは、わかりません。

しかし、

(例2)の「高いので」はどうでしょうか。

「高いので」の一語だけで、

「~ので」がありますから、前の文と後ろの文の関係は、

すぐに「理由」だとわかります。

つまり、

「て形」は、それだけでは、

前の文と後ろの文の意味関係を表せません。

「て形」それ自体には、意味がないのです。

しかしながら、

「て形」には実に多くの用法があります。

「て形」自体に意味がないので、多くの用法があるともいえます。

なぜなら、

「て形」でつないだ前文と後文を見て、

初めてその文全体が、どんな意味なのかを解釈するからです。

そのことを具体例をあげて見ていきましょう。

継起 vs 原因・理由

(例1)駅まで歩いて、電車に乗った。

(例2)駅まで歩いて、足が痛くなった。

(例1)と(例2)の前件の文は同じ、

「駅まで歩いて、」です。

しかし、

前件、後件の文を両方とも読むと、

(例1)と(例2)の用法は違うと直感的に判断できます。

(例1)は駅まで「歩く」、それから、電車に乗る。

前件の動作「歩く」の次に、後件の動作「乗る」が起こっています。

そこで、

これは「継起」の「て形」だ、と解釈します。

継起(けいき)とは

「継起(けいき)」とは、聞きなれない言葉だと思いますが、

日本語文法の中では、よく出てきます。

「継起」という漢字を見てください。

これは、

前件の動作に継(つ)いで、後件の動作が起こる、

と言う意味です。

では

(例2)駅まで歩いて、足が痛くなった。

これはどうでしょうか。

「駅まで歩いた」 → 「足が痛くなった」

見れば、すぐに判断できますね。

足が痛くなった原因は、駅まで歩いたからです。

そこで、

(例2)は「原因・理由」の「て形」だ、と解釈します。

継起 vs 付帯状況

(例1)母はゴム手袋をはめて、食器を洗い始めた。

(例2)母はゴム手袋をはめて 食器を洗っている。

(例1)と(例2)の前件の文は同じ、

「ゴム手袋をはめて」です。

しかし、

前件、後件の文を両方とも読むと、

(例1)と(例2)の意味・用法は違う、

と、こちらの文も直感的に判断できます。

(例1)はゴム手袋を「はめる」、それから、食器を洗い始めます。

前件の動作「はめる」の次に、後件の動作「洗い始める」が起こっています。

そこで、

これは「継起」の「て形」だ、と解釈します。

では

(例2)母はゴム手袋をはめて 食器を洗っている。

これはどうでしょうか。

前件「ゴム手袋をはめて」と

後件「食器を洗っている」の動作は

平行して起こっているように感じます。

ゴム手袋をはめた状態で、食器を洗っている、と理解されます。

そこで、

(例2)は「付帯状況」だ、と解釈します。

付帯状況とは

<付帯状況イメージ>

「付帯状況」とは、あまり耳慣れない言葉だと思います。

これも「継起」同様、

日本語文法の中では、よく使われます。

「付帯」の意味は主となる事柄にくっ付いて、

そうした状態を帯(お)びる、ということです。

つまり、

「付帯状況」とは

主となる事柄に、もう一つの事柄がくっ付いている状況(状態)のことです。

(例2)母はゴム手袋をはめて 食器を洗っていた。

(例2)の解説

⇒日本語は文の最後に重要事項が来ます。

つまり、

「食器を洗っていた」という後件の文が「主」となる事柄です。

そこにくっ付いているのが

「ゴム手袋をはめている」という状態です。

(例2)の意味は

母はゴム手袋をはめた状態で、食器を洗っている、

ということです。

これを「付帯状況」の用法と言います。

今までの「て形」の役割と意味・用法のまとめ

●て形の基本的役割は

「単文と単文をつなぎ、複分を作る」ことです。

●て形の意味・用法は

前後の文脈によって決まります。

つまり、

「て形」の意味・用法は前後の文脈で、分類します。

(例1)継起

●駅まで歩いて、電車に乗った。

(例2)原因・理由

●駅まで歩いて、足が痛くなった。

(例1)継起

●母はゴム手袋をはめて、食器を洗い始めた。

(例2)付帯状況

●母はゴム手袋をはめて 食器を洗っていた。

次回は

「て形」の「原因・理由」について、

詳しく見ていきます。

ではではニゴでした。